1.裁量労働制とは

(1)裁量労働制とは

労働基準法第38条の3では、「使用者が、労働組合または労使協定により、厚生労働省令で定められている対象の業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定に掲げる時間労働したものとみなす。」と定められています。

対象業務の一例として、弁護士、公認会計士といった一部の士業や大学にて勤務する研究者、システムコンサルタントなどがあります。

また続く同法38条の4でも、条文は割愛しますが、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事する労働者に対しても同様に決議で定める時間を労働時間とみなすことが定められています。

条文が二つに区別されていることからも分かる通り、裁量労働制には二つの種類があり、前者が「専門型裁量労働制」、後者が「企画業務型裁量労働制」の内容となっています。

労働時間を労使協定(もしくは決議)で定めた時間とみなすという大まかな趣旨は共通していますが、範囲となる対象業務が異なっており、企画業務型裁量労働制は専門型裁量労働制に比べ導入のための要件が厳しいという相違点があります。

この2つの条文の中にある対象業務や企画立案などの業務は、その他一般の業務と比べて高い専門性を求められる業務であり、時間をかければそれだけ比例的に成果を出すことができる性質のものではありません。

そのため、裁量労働制では1日の労働時間を固定するというよりは仕事の成果を中心に考えることで、定型的な労働時間に縛られることなく自由度の高い労働環境を整備することができ、労働者にとって柔軟に業務に取り組むことが目的です。

具体的にどのような業務が対象に含まれているかについては、今回の法改正で追加がなされた部分でもありますので、後に紹介します。

(2)裁量労働制のメリット、デメリット

この項目では、実際に企業が裁量労働制を導入するメリット、デメリットを考察します。

<メリット>

①従業員のモチベーションと生産性の向上を期待できる

裁量労働制では、実際の労働時間に関係なく労使協定等で定めた時間を労働時間とみなして報酬が支払われるため、労働者は、短い労働時間で効率よく成果を上げようと業務に取り組む可能性が高まります。

労働者の努力次第では労働時間を短縮させながら同等の報酬を得ることができるため、本人のワークライフバランスの向上に貢献し、企業にとっても生産性の向上を期待できる点で、メリットの一つであると言えます。

(厚生労働省 | 裁量労働制等に関するアンケート調査)

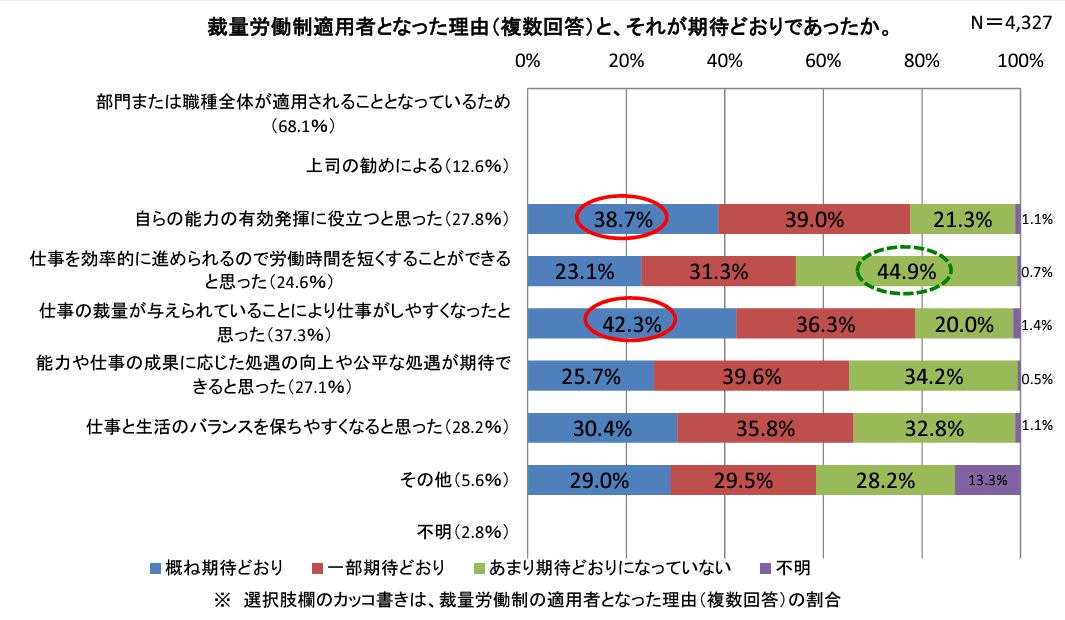

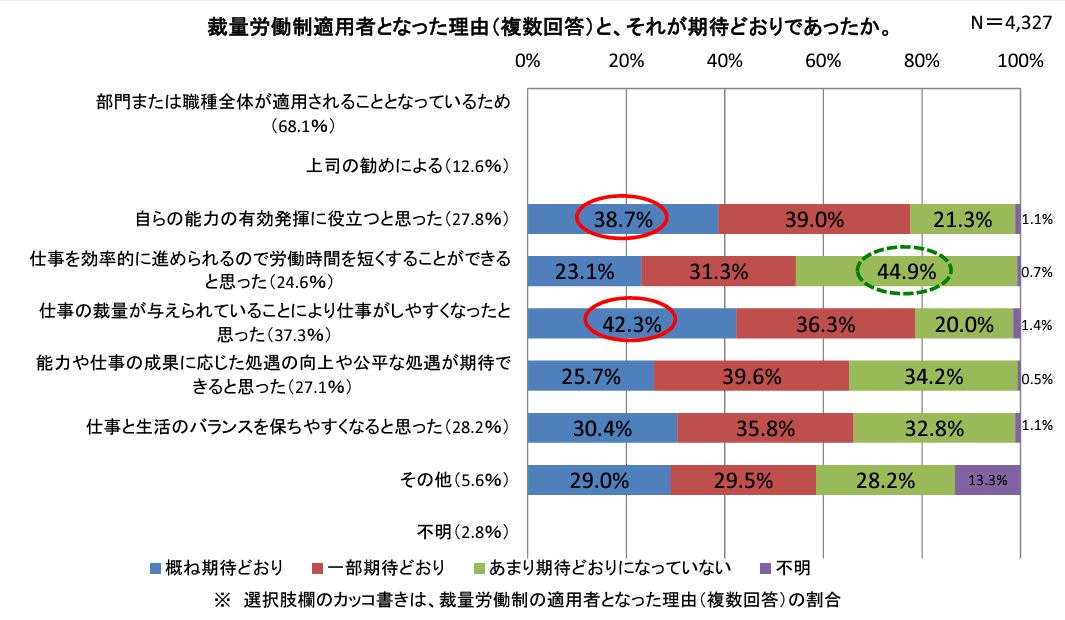

厚生労働省が実施したアンケートでは、特に「仕事の裁量が与えられていることにより仕事がしやすくなったと思った」の項目で「概ね期待どおり」と「一部期待どおり」と答えた割合が8割弱となっています。

柔軟な働き方が可能であるという部分では、実際に満足感を得ている労働者が多いことが示されています。

②優秀な人材が集まりやすくなる

先ほどのメリットと近いものになりますが、求職者の募集から考えた場合においても労働時間に縛られることのない自由度の高い職場環境は大きなアピールポイントとなります。

専門性の高い求職者や効率的な業務遂行に自信がある求職者が集まりやすく、人材確保の面においても一定の効果があると言えます。

<デメリット>

①長時間労働の助長につながるリスクがある

実際に勤務した労働時間が考慮されず、労使協定等に定めた時間を労働時間とみなすのは、当然にデメリットにもなる可能性があります。

前提として、裁量労働制の対象になる業務として列挙されているのは、概要でも説明した通り高度な専門性が求められるものです。業務が長時間に及んだ場合、本来であれば残業代として支給されるべき部分が得られなくなるリスクは、労働者側にとっての懸念点です。

先ほどの厚生労働省が実施したアンケートの結果を再度確認すると、「仕事を効率的に進められるので労働時間を短くすることができると思った」の項目で「あまり期待通りになっていない」と回答した割合が約半数でした。

業務の自由度が向上しているものの、実際の労働時間の短縮にはつながらないケースがあり、対象労働者によっては膨大な業務量による負荷が考えられます。

②制度の導入に手間がかかる

制度を導入する際は、原則として次の事項を労使協定等に定め、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

<労使協定にて定める必要がある項目(専門型裁量労働制の場合)>

・制度の対象とする業務

・労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)

・対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと

・対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置

・対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置

・制度の適用にあたって労働者本人の同意を得ること

・制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと

・制度の適用に関する同意の撤回の手続き

・労使協定の有効期間

・労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間 (当面の間は3年間)保存すること

現行の時点でも多くの事項がありますが、今回、法改正により青色で表記した部分が追加され、さらに締結に時間がかかるようになりました。

多くの企業で届出がなされる36協定と比べても、定めるべき事項が多いことが分かります。

(3)裁量労働制変更の背景

法改正は、裁量労働制の導入に伴うデメリットの解消を目的としています。

2021年6月に厚生労働省が実施した「裁量労働制実態調査」の結果によると、裁量労働制を導入している事業所の1か月の平均労働時間数は1人あたり171時間36分、1日あたり8時間44分で、これは裁量労働制を導入していない事業所に比べて1日あたり20分ほど長いことが示されました。

また、法定労働時間を超過した場合にも残業代の支払いが免除されることを利用し、裁量労働制には厳格な労働者の範囲が定められているにもかかわらず、対象となる業務に従事していない労働者にも同制度が適用されているといった誤用が見受けられるようになりました。

これらの現状を踏まえ、制度の整備をより強化するための法律の見直しが行われます。

今回の解説は以上といたします。

「2024年4月からの裁量労働制の変更点とポイント」については

【2024年(令和6年)4月施行】裁量労働制の変更について ~第2回/全2回~

をご覧ください。

小林労務では、法改正に伴い、企業対応を徹底サポートできるサービスをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://www.kbr-group.co.jp