2.2024年4月からの裁量労働制の変更点とポイント

(1)専門業務型裁量労働制の変更点

①対象業務の追加

「銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査または分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務」が対象業務に追加されました。

現行では19種類の対象業務が示されていましたが、改正により対象業務は20種類に増加しました。

②裁量労働制を適用させる労働者に対する同意の必須

制度の導入の際に、対象労働者に対して同意を得ることが必須となりました。

現行の制度でも、一定の事項を定めた労使協定を監督署に提出することが求められていましたが、法改正によって労使協定に定めるべき事項がいくつか加わりました。

新たに加わった事項は以下の3点です。

•制度の適用にあたって労働者本人の同意を得ること

•制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと

•制度の適用に関する同意の撤回の手続き

注意点として、労働者本人の同意を得ることのみではなく「労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと」と「同意の撤回の手続き」についても協定で定めなければなりません。

これにより、労働者は企業側が裁量労働制を導入している場合においてもそれに同意をしないことが可能になりました。また、一度行った同意の撤回も可能となり、より自由な選択が可能になったと言えます。

(2)企画業務型裁量労働制の変更点

企画業務型裁量労働制にも法改正による変更点がございます。

企画業務型裁量労働制では、労使委員会の決議が前提の要件となっており、専門型裁量労働制とは異なる部分がございますので、注意が必要です。

①運営規程に記載すべき事項の追加

・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)

・労使委員会を6か月以内ごとに1回開催すること

②労使委員会にて決議すべき項目の追加

専門型裁量労働制と同じく、企画業務型裁量労働制においても決議事項に「同意の撤回の手続き」に関する部分が項目に追加されました。

なお、労働者の同意に関すること、同意を得なかった場合に不利益な取り扱いをしないことに関しては、改正前より必須事項となります。

(3)専門型、企画業務型裁量労働制に共通する変更点

健康・福祉確保措置の強化

現行の制度でも、企画業務型裁量労働制においては労使委員会で定めた健康・福祉確保措置を講じる必要がありましたが、改正によって専門型裁量労働制においても同様の措置を講じることが義務付けられました。

具体的には下記に挙げるイ、ロ、ハ、ニの中から1つ、①~⑥の中から1つずつ以上を実施することが求められるようになりました。

<長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置>

イ、終業から始業までの一定時間以上の休息時間の確保(勤務間インターバル)

ロ、深夜業(22時~5時)の回数を1か月で一定回数以内とする

ハ、労働時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除

ニ、連続した年次有給休暇の取得

<勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置>

①医師による面接指導

②代償休日・特別な休暇付与

③健康診断の実施

④心とからだの相談窓口の設置

⑤必要に応じた配置転換

⑥産業医等による助言・指導や保健指導

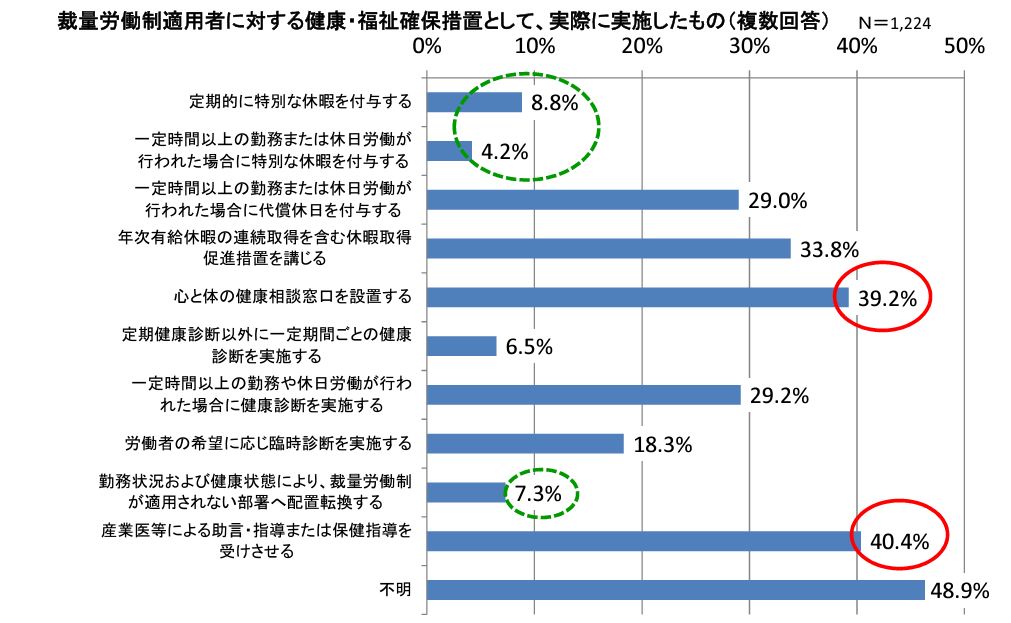

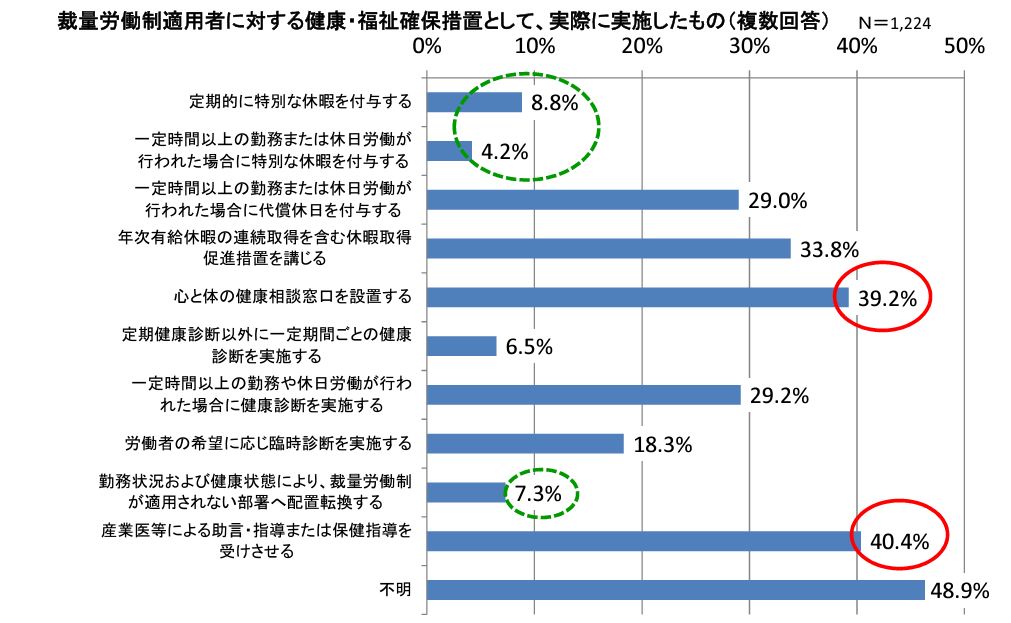

(厚生労働省 | 裁量労働制等に関するアンケート調査)

厚生労働省が実施したアンケート調査では、実際に実施している措置として、

「長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置」からは「連続した有給休暇の付与」、

「勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置」からは「産業医による助言・指導や保健指導」を講じている企業が多いことが分かります。

3.裁量労働制の変更にあたり、企業が行うべきこと

新様式の労使協定への対応

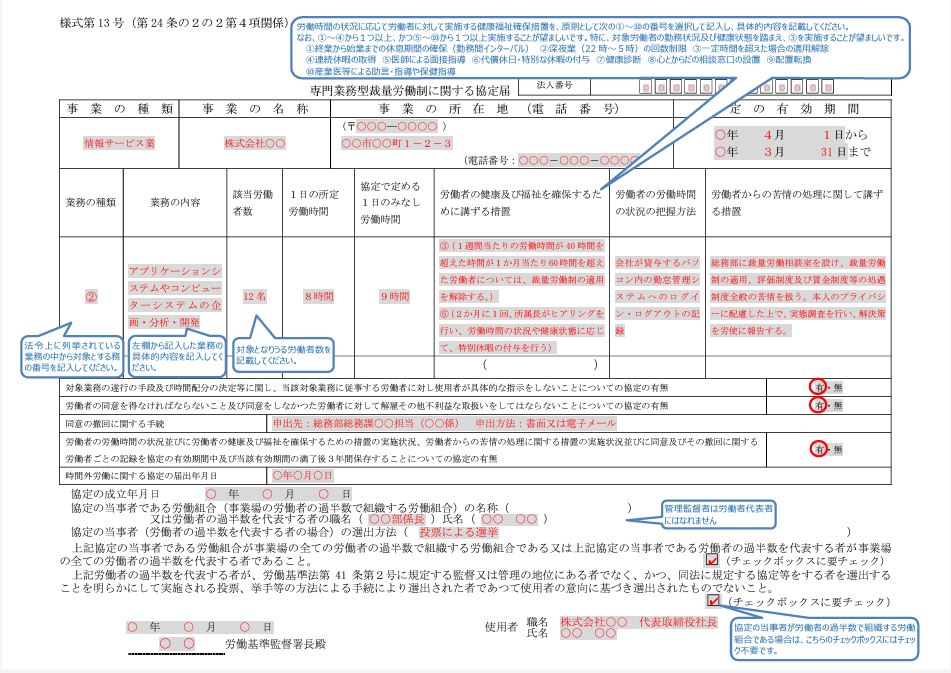

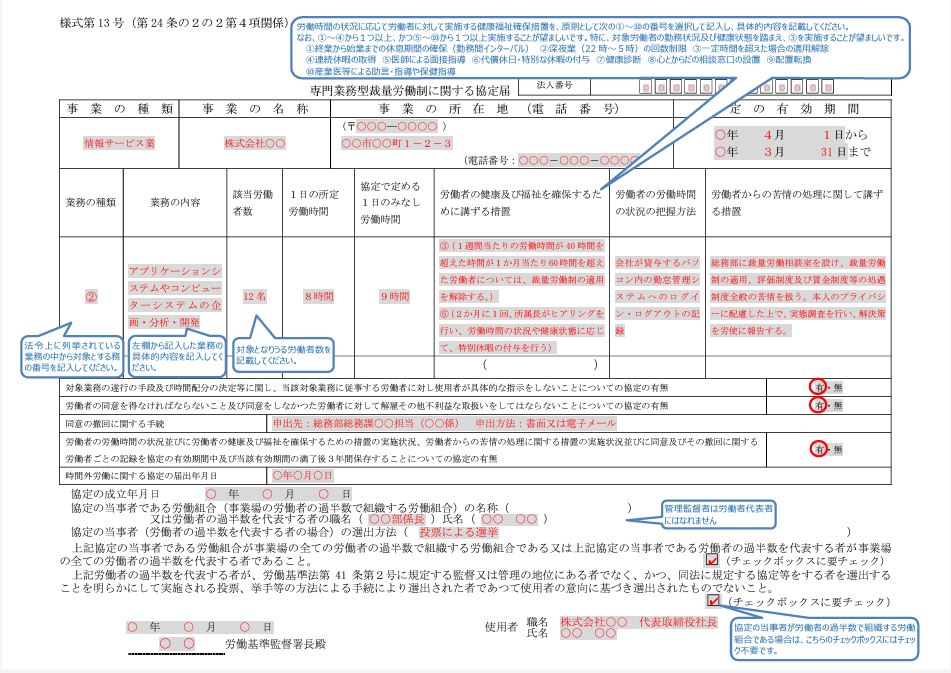

今回の法改正で労使協定に定めなければならない事項が追加されたことを受けて、協定届の様式にも変更が加えられています。

企業は、継続して裁量労働制を導入する場合は、新様式にて届出を行わなければならないことに注意する必要があります。

(厚生労働省 | 専門型裁量労働制に関する協定書の記入例)

上記は専門型裁量労働制の協定届になりますが、新様式では「労働者本人の同意を得ること」「労働者が同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと」「同意の撤回の手続きに関すること」の事項を記入する欄が設けられています。企画型裁量労働制の決議届も様式が新しくなっていますので、確認が必要です。

4.おわりに

裁量労働制の導入は、専門的な業務に従事する労働者にとって多くのメリットがあることに間違いはありません。

しかしながら、同制度を濫用すると長時間労働ないしは労働者の健康被害などを引き起こす要因にもなりかねません。

裁量労働制の大きな誤解の一つとして、労働時間の管理は労働者に任せることにしているのだから、企業側は勤怠管理の義務を免れるのかということがあります。

結論としてはそのようなことはなく、場合によっては導入前よりも労働者に負担がかかる可能性が高い点で、むしろ慎重に管理をする必要がある点が留意事項となるでしょう。

小林労務では、法改正に伴い、企業対応を徹底サポートできるサービスをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://www.kbr-group.co.jp